Untersuchung der Auftriebsverteilung

an flexiblen Flügeln im Vergleich zu Starrflügler

Historische Entwicklung seit Otto von Lilienthal

Hängegleiter mit flexiblen Flügel

- Auftriebsänderung durch Verwindung

- Stabilität und Steuerbarkeit hoch.

- Die ganze Fläche verändert sich durch Gewichtsverlagerung

- Sicherheit und Reaktion hoch

Hängegleiter mit starren Flügel

- Auftriebsänderung durch Klappen

- Die Fläche kann exakter ausgearbeitet werden, die Leistung wird verbessert

- Stabilität gut, Steuerbarkeit träge

- Leistungssteigerungen um 50%

- Nachteil höheres Gewicht, aufwendige Steuertechnik

Fazit

Zunächst haben sich die „Flexiblen Flügler” in der Schulung und allgemein im Sport stark verbreitet. Sicheres Fliegen, einfacher Aufbau und geringes Gewicht sind ausschlaggebend. Durch Wettbewerbe und besonders durch spektakuläre Streckenflüge über 300 km wurden die „Starren Flügler” erheblich weiterentwickelt und Zwischenlösungen wurden in Form von Steuerhilfen, die die Schwerkraftverlagerungen verstärkten, entwickelt (PIF-POP).

Erste Untersuchung am „Flexiblen Flügel”

Mit Wollfäden wird die Strömung auf einer Flügelfläche angezeigt. Auf der Flügeloberseite (Sogunterdruckseite) ist die Strömung annähernd parallel. Auf der Flügelunterseite (Druckseite) entstehen zusätzliche Widerstände durch die Verdrängung der Druckfelder durch Umleitung in Bereiche geringeren Drucks, was Energie kostet und damit die Effizienz und Leistung des Flügels verringert. Dieses lässt sich anhand der Strömungsbilder mit Wollfäden grafisch zeigen. Zur nominalen, physikalischen Erfassung sind Druckmessungen erforderlich (siehe unten).

In den Flügelenden entsteht eine Abströmung des Überdrucks bis zu einer Ablenkung von 50°. D.h. in einem Strömungskanal fließt der Überdruck auf ungefähr der halben Oberfläche des Flügels nach außen ab. Der durch die Auftriebskraft A entstehende Vortex, auch Randwirbel genannt, verringert den Widerstand W des Flügels. Technisch spricht man hier von den Beiwerten Auftriebskoeffizient ca und Widerstandskoeffizient (hier der induzierter Widerstand) cwi.

Auftriebskraft A und Widerstand W ergeben ein Verhältnis A/W = e, was auch als Gleitzahl bezeichnet wird.

- Die Gleitzahlen von Hängegleitern lagen zu Beginn der Hängegleiterentwicklung bei 1:6, d. h. aus 1000 m Höhe flog man 6 km

- Die höchsten Gleitzahlen von Flexiblen Hängegleiter liegen bei 1:15, d. h. aus 1000 m Höhe flog man 15 km

- Die Gleitzahlen von Starrflügler lagen zu Beginn bei 1:12, d.h. aus 1000 m Höhe flog man 12 km

- Die Entwicklung der starren Flügel bei Hängegleiter steigerte sich auf 1:18, d.h. aus 1000 m Höhe flog man 18 km

- Segelflugzeuge sind auch Starrflügler, deren Gleitzahlen in den Anfängen bei 1:10 lagen (1932 „Besenstiel“)

- Segelflugzeuge in Holzbauweise besaßen bis 1970 maximal einen Gleitwert von 1:36

- Modernere Segelflugzeuge in Kunststoffbauweise fliegen heute mit einem Gleitwert von 1:50

- Hochleistungssegelflugzeuge fliegen heute mit einem Gleitwert von 1:100 (die magische Zahl) und mehr, sind aber im Prinzip Hochleistungsrennmaschinen zu einem Preis aufwärts von EUR 250.000.-

Um die technischen und physikalischen Vorgänge zu quantifizieren, musste also die Untersuchung über die Auftriebsverteilung die Auftriebswerte messen.

Da man für diese Sportflugzeuge nicht Einrichtungen wie Windkanal und numerische Berechnungen zur Verfügung hatte, wie sie bei kommerziellen und militärischen Flugzeugberechnungen verwendet werden, hat man sich mit praktischen Versuchen beholfen. In der Schweiz war der VDT Verein Delta Test mit den Begründern Dr. Ulrich Oprecht (ETH) und meiner Wenigkeit federführend. In den Anfängen wurde lediglich geprüft, ob der Hängegleiter / Delta selbständig (eigenstabil) flog und nach den damalig gefürchteten Überschlägen durch Instabilität, selbständig wieder in eine stabile Fluglage kam. Hierzu wurde am Fluggerät ein Dummy mit dem Gewicht einer erwachsenen Person befestigt und der Hängegleiter / Delta wurde von einer Seilbahn in Sturzfluglage abgeworfen. Konnte das Gerät sich abfangen, ohne dabei zu Bruch zu gehen, war die Prüfung bestanden.

Mit diesem einfachen Belastungsversuch konnte korrekt nachgewiesen werden, dass die Konstruktion selbstständig aus dem Absturz in eine normale Fluglage kam, und die auftretenden Kräfte aushielt.

Da mit Abwurf ein sehr dynamischer, nicht stationärer Flug untersucht wurde, haben wir bei VDT versucht, die Steuerkräfte während eines Fluges elektronisch aufzuzeichnen.

In Deutschland versuchte der DHV (Deutscher Hängegleiter-Verband) mit einem Testwagen von Bernd Schmittler die aerodynamische Prüfung mit Festigkeitsnachweis bis 100 km/h mit einem 3-K Messwagen die Kräfte elektronisch zu ermitteln. Dabei traten Fehler auf und der DHV hat dann versucht die gemessenen Werte neu zu interpretieren. Damals wurde mit Hängegleitern aus USA und Deutschland viel Geld verdient und der DHV war den Anforderungen nicht gewachsen.

Da insbesondere die Firma Bautek aus Trier unter den technischen Fehlinterpretationen zu leiden hatte, wurde mit Prof. Michael Schönherr, FH Kaiserslautern, ein 6-K Messwagen aufgebaut. VDT hat dann versucht, die gewonnenen technischen Daten mittels Abwurftests mit dem 6-K Messwagen nachzuvollziehen, was recht gut möglich war und zeigte, dass die DHV-Messungen nicht realitätsnah waren. Nachdem sich die Ergebnisse herumsprachen wurden von Unbekannten Teile aus Prof. Michael Schönherrs Messwagen entwendet und anschließend wurde dieser mutwillig zerstört.

Eine weitere Möglichkeit war somit die Untersuchung der Auftriebsverteilung auf klassischem Wege mit U-Rohr Manometer, wie sie auch bei der MVA Göttingen in den 1930er Jahren durchgeführt wurden.

Der Vorteil dieser Messmethode liegt darin, dass alle Ergebnisse unverfälscht und unter Berücksichtigung von aktuellem Luftdruck, Temperatur und G-Einfluss physikalisch aufgezeichnet werden können.

Dazu mussten über viele Vorversuche die geeigneten Sonden und Messgeräte entwickelt werden. Im Otto Lilienthal Museum in Anklam sind diese einzelnen Schritte dokumentiert.

Weitere Untersuchungen am „Flexiblen Flügel” über die Auftriebsverteilung

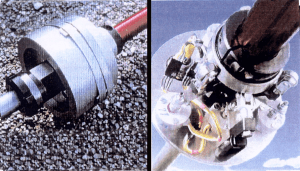

Am Steuerbügel (Trapez) des HG Zefir der Fa. Bautek ist ein helles Gerät mit 16 Glas-rohrmanometern für Unterdruck und darunter ein zweites Gerät mit 16 Manometerglasröhrchen für Überdruck angeordnet – teilweise verdeckt durch eine schwarze Spiegelplatte, die das Bild für die darüber angeordnete NIKON-Kamera widerspiegelt (Bild 8). Hinter der Kamera sind einige der insgesamt 32 Druckschläuche zu den Sonden zu sehen. Weitere kleine Spiegel zwischen den beiden Geräten zeigen Informationen über die aktuelle Fluggeschwindigkeit, den Referenzdruck, die Uhrzeit u.a.m.

Das ist eine flache Drucksonde, die auf den Flügel d.h. direkt auf die Flügelhaut aufgeklebt wird. Da die Grenzschicht nach ca. 30% der Profiltiefe so hoch ist, dass die Sonde keinen Einfluss mehr hat, ist diese Ausführung vorteilhaft für alle Bereiche, die hinter den ersten 30% des Flügels liegen.

Vorteil: sie kann an jeder beliebigen Stelle angebracht werden und wird mit dem Messschlauch verbunden, der sich auf dem Flügel im Nachlauf der Strömung befindet. An strömungsempfindlichen Stellen, d.h. bei geringer Grenzschichthöhe, werden Drucksonden unter die Flügelhaut gelegt. Diese flachen Drucksonden sind viel exakter und geben auch Werte von dünnen Grenzschichten wieder ohne diese zu stören. Sie müssen allerdings durch die Flügelhaut durchgehen. Der Anschluss mit dem Messschlauch muss vom Flügelinneren mit den Manometern außen am Trapez angeschlossen werden. Das ist aufwendig und ein Abklemmen des Messschlauches muss verhindert werden.

Hier werden die Sonden systematisch angebracht und nach hinten (im Nachlauf der Strömung) mit den Druckschläuchen der Manometerröhrchen verbunden.

Horst Zimmer (Bild 11), Geschäftsführer und Technischer Leiter der Fa. Bautek, mit dem ich das Konzept entwickelt habe, war ein zuverlässiger Gesprächspartner, mit dessen Hilfe erst die Realisierung möglich wurde. Natürlich gab es viele Zweifler und Skepiker, die das Vorhaben als undurchführbar abstempelten.

Dank meines Partners Dr. Ulrich Oprecht (VDT), der mich mit gutem Rat unterstützte, wurden im Vorfeld Basisuntersuchungen der Messeinrichtung an einem Standard-Flügelprofil Clark-Y (Bild 12) in der natürlichen Strömung eines PKW durchgeführt, um eine qualitative Aussage der Messergebnisse herzustellen und mit Unterlagen aus bekannter Literatur wie Profilkatalogen und Beschreibung von Messungen im Windkanal zu vergleichen. Damit konnten auch Fehler ermittelt und die Fehlertoleranz geprüft werden.

Für die Messung mit Drucksonden sind in der Literatur verschiedene Darstellungen bekannt. Zunächst wird im graphischen Bild erklärt, wie ein Profil eines Hängegleiters angeströmt wird

- mit negativem Anstellwinkel α = -7°, d.h. also von oben

- ohne Anstellwinkel α = 0°, d.h. also von vorne, wo es bereits Auftrieb erzeugt

- mit einem Anstellwinkel α = 10°, wo es sehr viel Auftrieb mit geringem Widerstand erzeugt

- mit einem Anstellwinkel α = 15°, wo es sehr viel Auftrieb und viel Widerstand erzeugt.

Die beste Leistung – also das Optimum – wird erreicht bei möglichst viel Auftrieb verbunden mit dem geringsten Widerstand. Diese Werte werden erreicht bei einem Anstellwinkel α von 4° bis 6°.

Diese Aussage bezieht sich auf Profile wie dargestellt. Damit sind keine hohen Leistungswerte zu erreichen. Erst der Einsatz von Laminarprofilen ermöglicht die Leistung von modernen Segelflugzeugen.

- negativer Anstellwinkel mit α = -7° auf der Oberseite (Druck von oben) und Unterseite (Sog von unten)

- Anströmung α = 0° zeigt das Standardbild der Druckfelder um ein Profil

- Anströmung α = 10° zeigt das Standardbild der Druckfelder um ein Profil, welches Auftrieb erzeugt

- Anströmung α = 15° zeigt das Standardbild der Druckfelder um ein Profil, welches zu viel Auftrieb erzeugt, d.h. mit Strömungsabriss

- Die klassische Druckdarstellung mit Druckangaben seitlich der Druckverteilung über das Profil (durchgezogene rote Linie) und gespiegelt eine schwarze Linie

Die Felder von Druck sind rot und die Felder von Sog sind blau mit horizontalen Linien dargestellt.

In Bild 14 ist die Druckverteilung über das Profil P2 bei 18,5 m/s und 1° Anstellwinkel zu sehen. Die farbigen Kurven zeigen die Druckverteilung im Stall (violett) und bei Beschleunigung (blau).

Paradraw ist eine Software von Prof. Günther Ziegler, Krefeld, die parametrische Werte aus der Druckmessung über die graphische Software AUTOCAD® d.h. die gemessenen Werte der Druckverteilung in den Manometerröhrchen digital als Druckkurven zeichnet.

Dank dieser Arbeitsroutine ging die grafische Aufarbeitung der Messergebnisse viel schneller voran.

Im Bild 16 und Bild 17 sind die Druckverteilungen eines Flügels Zefir von der Firma Bautek bei verschiedenen Geschwindigkeiten und den einzelnen Flügel-Sektoren von der Mitte bis nach Außen dargestellt, jeweils mit den generierten Druckkurven aus Paradraw. In der Mitte des Flügels ist die Kielstange.

- ca. 20 cm neben der Kielstange ist das Profil P1 links und rechts

- in ca. 80 cm Flügeltiefe ist das Profil P2 hier entsteht der wesentliche Auftrieb

- in ca. 230 cm Abstand ist das Profil P3 Mittelprofil hier ist der Übergangsbereich

- in ca. 370 cm Abstand ist das Profil P4 Außenprofil hier ist noch Auftrieb, aber auch Stabilität

- in ca. 450 cm Abstand ist das Profil P5 Randprofil hier ist wesentlich die Stabilität des Flügels

Merke: Außen- und Randprofil erzeugen nur noch geringen Auftrieb, d.h. es sind nur kleine Felder nach oben dargestellt. Nicht zu sehen ist in der perspektivischen Darstellung zunächst negativer Auftrieb, also die Bereiche, die gegen die positive Kraft nach oben wirken – das bedeutet Abtrieb oder Widerstand an der Stelle, was Leistung kostet.

Zeichnet man nun mehrere solcher Darstellungen von verschiedenen Fluggeschwindigkeiten untereinander, wird erkennbar, wo aus einer optimalen Fluggeschwindigkeit, hier bei ca. 35 km/h, eine Verlagerung der Auftriebs- bzw. der Druckfelder über den Flügel entsteht. Bei mittlerer Fluggeschwindigkeit von 50 km/h wachsen also die Druckfelder im Mittelbereich des Flügels an und außen ist nur noch wenig Auftrieb. Diese Fläche ist wenig effizient, dient allenfalls noch der Stabilität, sie wird quasi mitgeschleppt.

Bei höheren Geschwindigkeiten verformt sich der flexible Flügel dergestalt, dass aller Auftrieb im Mittelbereich des Flügels entsteht und der zusätzliche Druck nun als schädlicher Widerstand in Form von Abtrieb erscheint – hier deutlich rot (rote Nasen).

Dieselbe Darstellung der Druckverteilung über einen flexiblen Flügel ist jedoch anschaulicher durch die Darstellung von Bereichen gleicher Druckfelder auf dem Flügel. Damit ist die Druckverteilung besser zu verstehen – insbesondere im späteren Vergleich mit starren Flügeln.

Im Bild 18 ist die Druckverteilung eines flexiblen ZEPHIR-Flügels

- oben bei ca, 65 km/h mit einer Leistung von ca, 1:6, d.h. auf 1000 m Höhe fliegt man ca. 6 km

- unten im Normalflug bei optimaler Druckverteilung (35 km/h) mit einer Leistung von ca. 1:10

Die obere Darstellung zeigt einen deutlichen Anstieg im vorderen Flügelbereich. Dagegen nimmt der Druck an den Flügelenden ab. Dies ist auch ein Zeichen der Eigenstabilität des Flügels. Der erhöhte Auftrieb in der Mitte des Flügels möchte das Gerät aufrichten – d.h. zurück in die stabile Fluglage bringen und damit die Fluggeschwindigkeit wieder zurück auf 35 km/h bringen wie unten.

Für die weitere Untersuchung war nun der Vergleich mit einem Starrflügler wichtig. In gleicher Art wurde der Flügel vom EXPLORER vermessen, der im Museum Otto-Lilienthal in Anklam zu sehen ist mit allen Messeinrichtungen. Dieser Flügel hat ein zentrales Rohr, das die beiden Endstücke festhält und das Segel dazwischen stark spannt. Somit wird eine bessere Oberfläche erzielt wie ein Trommelfell, das eine geringere Abweichung von der Idealform hat, aber damit auch nicht mehr flexibel ist. An den Enden der spannenden Endbügel sind noch stabilisierende „Winglets“ (Endflächen) angebracht. Der Flügel wird mit „Störklappen“ gesteuert, die auf der Flügeloberseite Widerstand erzeugen und Auftrieb vernichten.

Im Bild 19 ist die Druckverteilung eines starren Flügels des EXPLORER der Firma Higway GB (Bild 20) zu sehen

- oben bei ca 65 km/h mit einer Leistung von ca 1:7, d.h. auf 1000 m Höhe fliegt man ca. 7 km

- unten im Normalflug bei optimaler Druckverteilung (35 km/h) mit einer Leistung von ca. 1:12

Im Vergleich wird nun deutlich, dass bei einem starren Flügel die Druckfelder praktisch stationär am Ort bleiben. Der Vorteil der Leistungssteigerung wird durch eine bessere Oberflächengüte und eine starre Anordnung der Profile erreicht, die je nach Position auch eine optimale Profilierung erfahren. Damit lässt sich der Anteil von schädlichen Turbulenzfeldern reduzieren, welche Energie in Widerstand umsetzen. Widerstand bedeutet Leistungsverlust.(

Zur Steuerung über Gewichtsverlagerung – hier liegt der Pilot leicht links im Trapez – ist durch die ungleiche Belastung der linke Flügel etwas mehr verwunden, trägt damit etwas weniger als der rechte Flügel und das Gerät wird dadurch eine Linkskurve einleiten. Da im Unterschied zum Bild 22, in dem der Flügel praktisch keine Verwindung zeigt und nur die Störklappe den Flügel durch erhöhten Widerstand nach rechts zieht, ist im Bild 23 mit dem HG mit flexiblem Flügel der ganze Flügel verdreht. Dadurch können mit einem flexiblen Flügel engere Kurven geflogen werden und die Geräte sind in der Thermik und im Aufwindbereich gegenüber dem Starrflügel überlegen und erzielen dadurch bessere Flugresultate.